Les RFC (Request For Comments) sont les documents de référence de l'Internet. Produits par l'IETF pour la plupart, ils spécifient des normes, documentent des expériences, exposent des projets...

Leur gratuité et leur libre distribution ont joué un grand rôle dans le succès de l'Internet, notamment par rapport aux protocoles OSI de l'ISO organisation très fermée et dont les normes coûtent cher.

Je ne tente pas ici de traduire les RFC en français (un projet pour cela existe mais je n'y participe pas, considérant que c'est une mauvaise idée), mais simplement, grâce à une courte introduction en français, de donner envie de lire ces excellents documents. (Au passage, si vous les voulez présentés en italien...)

Le public visé n'est pas le gourou mais l'honnête ingénieur ou l'étudiant.

RFC 8999: Version-Independent Properties of QUIC

Date de publication du RFC : Mai 2021

Auteur(s) du RFC : M. Thomson (Mozilla)

Chemin des normes

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF quic

Première rédaction de cet article le 28 mai 2021

Ce RFC, qui fait partie de la première fournée sur QUIC, décrit les invariants du protocole QUIC, les choses qui ne changeront pas dans les futures versions de QUIC.

Comme tous les protocoles Internet, QUIC doit faire face à l'ossification, cette tendance à rendre les changements impossibles, en raison du nombre de composants du réseau qui refusent tout comportement qu'ils n'attendaient pas, même si c'était une évolution prévue ou en tout cas possible. Une des méthodes pour limiter cette ossification est la documentation d'invariants, des parties du protocole dont on promet qu'elles ne changeront pas dans les futures versions. Tout le reste peut bouger et les équipements comme les middleboxes peuvent donc s'appuyer sur ce RFC pour faire les choses proprement, en sachant ce qui durera longtemps, et ce qui est susceptible d'évoluer.

La section 15 du RFC 9000 explique le principe des versions de QUIC. QUIC est actuellement à la version 1. C'est la seule pour l'instant. Mais si une version 2 (puis 3, puis 4…) apparait un jour, il faudra négocier la version utilisée entre les deux parties (section 6 du RFC 9000). Ces nouvelles versions pourront améliorer le protocole, répondant à des phénomènes qui ne sont pas forcément prévisibles. Par exemple QUIC v1 utilise forcément TLS pour la sécurité (RFC 9001), mais les futures versions pourront peut-être utiliser un autre protocole cryptographique, plus sûr, ou plus rapide. L'expérience de nombreux protocoles IETF est qu'il est difficile de déployer une nouvelle version d'un protocole déjà en place, car il y a toujours des équipements dans le réseau qui faisaient des suppositions sur le protocole, qui ne sont plus vraies avec la nouvelle version (et, souvent même pas avec l'ancienne…) et qui pertuberont, voire couperont la communication. D'où cette idée de documenter les invariants, en indiquant donc clairement que tout ce qui n'est pas invariant… peut changer. Un exemple d'invariant est « A QUIC packet with a long header has the high bit of the first byte set to 1. All other bits in that byte are version specific. ». Actuellement (version 1), le deuxième bit vaut forcément 1 (RFC 9000, section 17.2), mais ce n'est pas un invariant : les autres versions feront peut-être différemmment.

Concevoir des invariants est tout un art. Trop d'invariants et QUIC ne peut plus évoluer. Pas assez d'invariants et ils ne servent plus à rien. Ainsi, il semble difficile de faire un répartiteur de charge qui marche avec toutes les futures versions de QUIC (pas assez d'invariants pour lui).

Et dans les paquets, qu'est-ce qui sera invariant ? (Petit rappel au passage, un datagramme UDP peut contenir plusieurs paquets QUIC.) Il y a deux sortes de paquets, les longs et les courts. (Plus rigoureusement, ceux à en-tête long et ceux à en-tête court.) On les distingue par le premier bit. Tous les autres bits du premier octet sont spécifiques d'une version particulière de QUIC, et ne sont donc pas invariants. Ce premier octet est suivi d'un numéro de version sur 32 bits (aujourd'hui, forcément 1, sauf en cas de négociation de version, non encore spécifiée), puis du connection ID de la destination (attention : longueur variable, dans les paquets longs, il est encodé sous forme longueur puis valeur, cela permettra d'avoir des identificateurs de connexion très longs dans le futur) puis, mais seulement pour les paquets longs, du connection ID de la source. Tout le reste du paquet dépend de la version de QUIC utilisée.

Notez que la longueur des paquets n'étant pas dans les invariants, on ne peut même pas trouver combien il y a de paquets QUIC dans un datagramme de manière indépendante de la version.

L'identificateur de connexion est une donnée opaque : la façon de le choisir pourra varier dans le futur.

Bien sûr, spécifier rigoureusement les invariants n'empêchera pas les middleboxes de tirer des fausses conclusions et, par exemple, de généraliser des comportements de la version 1 de QUIC à toutes les versions ultérieures (section 7 du RFC). L'annexe A donne une liste (sans doute incomplète) des suppositions qu'un observateur pourrait faire mais qui sont erronées. QUIC essaie de réduire ce qu'on peut observer, en chiffrant au maximum, afin de limiter ces suppositions erronées, mais il reste des choses visibles, qui ne sont pas forcément invariantes. Le RFC écrit ces suppositions de manière neutre, en notant qu'elles sont fausses. J'ai préféré rédiger en insistant sur leur fausseté. Donc, rappelez-vous que, notamment dans les futures versions de QUIC :

- QUIC n'utilise pas forcément TLS,

- les paquets longs peuvent apparaitre même après l'établissement de la connexion,

- il n'y aura pas toujours de phase de connexion au début,

- le dernier paquet avant une période de silence n'est pas forcément uniquement un accusé de réception,

- les numéros de paquet ne croissent pas forcément de un à chaque paquet,

- ce n'est pas toujours le client qui parle le premier,

- les connection ID peuvent changer très vite,

- le second bit du premier octet, parfois appelé à tort le « QUIC bit », n'est pas forcément à un, et il avait même été proposé de le faire varier (ce qu'on appelle le graissage, cf. RFC 8701),

- et plusieurs autres points.

À noter que le numéro de version n'apparait que dans les paquets longs. Un programme qui observe des paquets QUIC de versions différentes ne peut donc analyser les paquets courts que s'il a mémorisé les numéros de versions correspondant à chaque connection ID de destination qu'il voit.

Autre point important : il n'y a pas d'invariant qui identifie un paquet QUIC. Pas de nombre magique ou de chose équivalente. Donc, aucun moyen d'être raisonnablement sûr que ce qui passe est du QUIC. C'est bien sûr volontaire, pour augmenter les chances que la neutralité soit respectée. Mais cela peut amener des middleboxes agressives à essayer de deviner si c'est bien du QUIC ou pas, en se trompant. (Le « QUIC bit » n'est évidemment pas une preuve suffisante, il peut s'agir d'un autre protocole où ce bit vaut 1.)

L'article seul

RFC 8998: ShangMi (SM) Cipher Suites for TLS 1.3

Date de publication du RFC : Mars 2021

Auteur(s) du RFC : P. Yang (Ant Group)

Pour information

Première rédaction de cet article le 11 mars 2021

La cryptographie est un outil essentiel pour la sécurité sur les réseaux numériques. N'avoir comme algorithmes de cryptographie que des algorithmes développés à l'étranger peut être jugé dangereux pour la sécurité nationale. Des pays comme la Russie et, bien sûr, les États-Unis, recommandent ou imposent des algorithmes « nationaux ». La Chine s'y met, avec les algorithmes de chiffrement ShangMi (« SM »), dont ce RFC décrit l'utilisation dans TLS.

Comme ces algorithmes sont obligatoires en Chine pour certaines applications (comme c'est le cas de l'algorithme russe Magma décrit dans le RFC 8891), il était nécessaire que TLS (RFC 8446) puisse les utiliser, indépendamment de l'opinion des cryptographes « occidentaux » à leur sujet. Ce RFC traite de deux algorithmes de chiffrement symétrique (« SM4 ») avec chiffrement intègre, une courbe elliptique (« curveSM2 «), un algorithme de condensation (« SM3 »), un algorithme de signature (« SM2 ») utilisant curveSM2 et SM3, et un d'échange de clés fondé sur ECDHE sur SM2. (Au passage, saviez-vous qu'il existe une courbe elliptique française officielle ?)

On notera que les Chinois n'ont pas poussé leurs algorithmes qu'à l'IETF, certains sont aussi normalisés à l'ISO (ISO/IEC 14888-3:2018, ISO/IEC 10118-3:2018 et ISO/IEC 18033-3:2010).

Le RFC ne décrit pas les algorithmes eux-mêmes, uniquement comment les utiliser dans le contexte de TLS 1.3 (RFC 8446). Si vous êtes curieux, les normes chinoises sont :

- Pour l'algorithme de condensation SM3 : Norme GBT.32905-2016.

- Pour l'algorithme de chiffrement symétrique SM4 : Norme GBT.32907-2016.

- Pour l'algorithme de signature SM2 : normes GBT.32918.2-2016 et GBT.32918.5-2016.

Les deux algorithmes de chiffrement symétrique sont désormais dans

le

registre IANA sous les noms de

TLS_SM4_GCM_SM3 et

TLS_SM4_CCM_SM3. L'algorithme de signature,

sm2sig_sm3 est dans le

registre approprié. La courbe elliptique

curveSM2 a été ajoutée

à un autre registre.

Je ne connais pas de mise en œuvre de ces algorithmes dans les bibliothèques TLS habituelles. Si vous avez des informations… Mais Wireshark va bientôt savoir les afficher.

Ah, et si vous vous intéressez à l'Internet en Chine, je vous recommande le livre de Simone Pieranni, Red Mirror.

L'article seul

RFC 8997: Deprecation of TLS 1.1 for Email Submission and Access

Date de publication du RFC : Mars 2021

Auteur(s) du RFC : L. Velvindron (cyberstorm.mu), S. Farrell (Trinity College Dublin)

Chemin des normes

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF uta

Première rédaction de cet article le 24 mars 2021

Dans le cadre général de l'abandon des versions 1.0 et 1.1 du protocole TLS (cf. RFC 8996), ce RFC déclare que ces vieilles versions ne doivent plus être utilisées pour le courrier (mettant ainsi à jour le RFC 8314).

Ce RFC 8314 spécifiait l'usage de TLS pour la soumission et la récupération de courrier. Sa section 4.1 imposait une version minimale de TLS, la 1.1. Cette 1.1 étant officiellement abandonnée pour obsolescence dans le RFC 8996, la version minimale est maintenant la 1.2. C'est tout, ce RFC est simple et court.

L'article seul

RFC 8996: Deprecating TLSv1.0 and TLSv1.1

Date de publication du RFC : Mars 2021

Auteur(s) du RFC : K. Moriarty (Dell EMC), S. Farrell (Trinity College Dublin)

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF tls

Première rédaction de cet article le 24 mars 2021

Dernière mise à jour le 25 mars 2021

Ce RFC est très court, car il s'agit juste de formaliser une évidence : les versions 1.0 et 1.1 du protocole de cryptographie TLS ne devraient plus être utilisées, elles souffrent de diverses failles, notamment de sécurité. Les seules versions de TLS à utiliser sont la 1.2 (recommandée depuis 2008 !) et la 1.3 (publiée en 2018). Ainsi, une bibliothèque TLS pourra retirer tout le code correspondant à ces versions abandonnées, ce qui diminuera les risques (moins de code, moins de bogues).

Que reproche-t-on exactement à ces vieux protocoles (section 1 du RFC) ?

- Ils utilisent des algorithmes de cryptographie dépassés et dangereux, par exemple TLS 1.0 impose de gérer Triple DES, et SHA-1 est utilisé à plusieurs endroits. Un des points les plus problématiques à propos des vieilles versions de TLS est en effet leur dépendance vis-à-vis de cet algorithme de condensation SHA-1. Celui-ci est connu comme vulnérable.

- Ils ne permettent pas d'utiliser les algorithmes modernes, notamment le chiffrement intègre.

- Indépendamment des défauts de ces vieux protocoles, le seul fait d'avoir quatre versions à gérer augmente les risques d'erreur, pouvant mener à des attaques par repli.

- Des développeurs de bibliothèques TLS ont manifesté leur souhait de retirer les vieilles versions de TLS, ce qui implique leur abandon officiel par l'IETF.

- Pour davantage de détails sur les faiblesses reprochées aux vieilles versions de TLS, regardez le rapport SP800-52r2 du NIST ou bien le RFC 7457. S'il existe bien des contournements connus pour certaines de ces vulnérabilités, il est quand même plus simple et plus sûr d'abandonner ces anciennes versions 1.0 et 1.1.

Désormais, la programmeuse ou le programmeur qui veut faire mincir son code en retirant TLS 1.0 et 1.1 peut, si des utilisateurs contestent, s'appuyer sur cette décision de l'IETF. Désormais, la règle est simple : le client ne doit pas proposer TLS 1.0 et 1.1, et s'il le fait le serveur ne doit pas l'accepter. Cela concerne de nombreux RFC, qui mentionnaient 1.0 et 1.1, et tous n'ont pas encore été mis à jour. Ainsi, le RFC 7562 est toujours d'actualité, simplement la mention qu'il fait de TLS 1.1 est réputée supprimée. De même, le RFC 7525, qui résume les bonnes pratiques d'utilisation de TLS doit désormais se lire en oubliant les quelques endroits où il cite encore TLS 1.1. D'autres RFC avaient déjà été abandonnés, comme par exemple le RFC 5101.

Donc, pour résumer les points pratiques de ce RFC (sections 4 et 5) :

- N'utilisez pas TLS 1.0. Le client TLS ne doit pas le

proposer dans son

ClientHello, le serveur TLS ne doit jamais l'accepter. - N'utilisez pas TLS 1.1. Le client TLS

ne doit pas le proposer dans son

ClientHello, le serveur TLS ne doit jamais l'accepter.

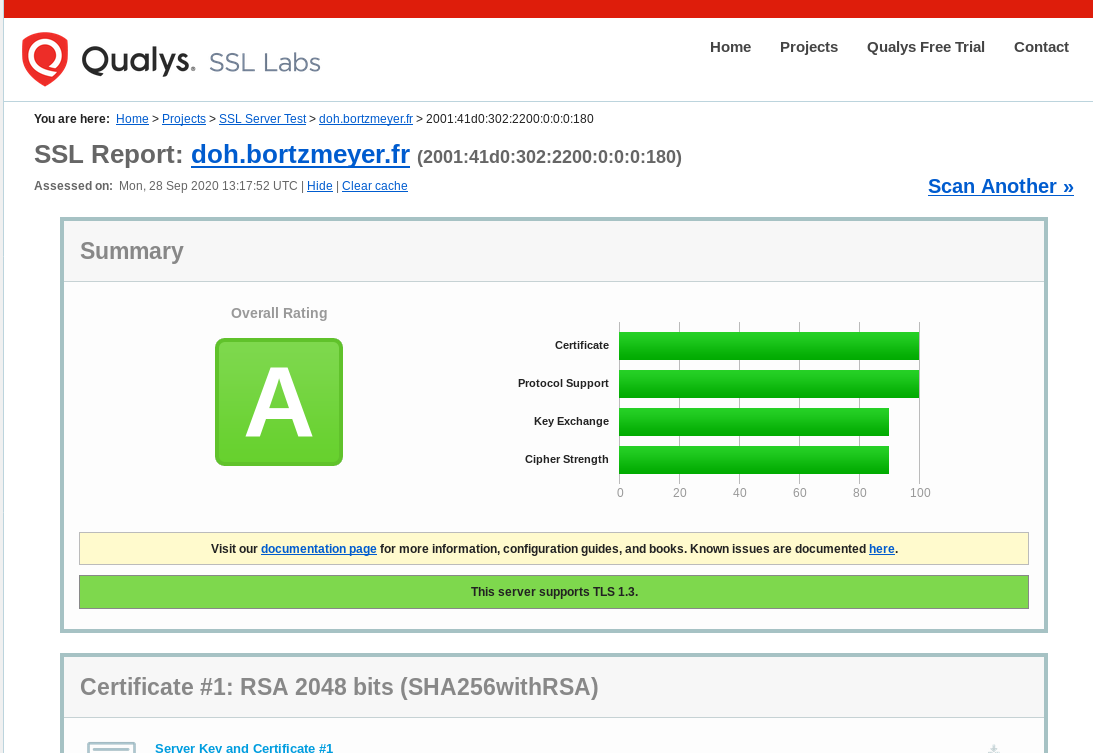

Si vous êtes programmeu·r·se, virez le code de TLS 1.0 et 1.1 de vos logiciels. (OpenSSL a prévu de le faire en 2022.) Notez que certains protocoles récents comme Gemini ou DoH (RFC 8484) imposaient déjà TLS 1.2 au minimum.

Comme le note la section 7 du RFC, suivre les recommandations de

sécurité exposées ici va affecter l'interopérabilité : on ne pourra

plus communiquer avec les vieilles machines. J'ai à la maison une

vieille tablette pour laquelle le

constructeur ne propose pas de mise à jour logicielle et qui,

limitée à TLS 1.0, ne peut d'ores et déjà plus se connecter à

beaucoup de sites Web en HTTPS. L'obsolescence

programmée en raison de la sécurité… Plus grave, des

organisations peuvent être coincées avec une vieille version de TLS

sur des équipements, par exemple de contrôle industriel, qu'on ne

peut pas mettre à jour. (Lors des discussions à l'IETF sur ce RFC,

des personnes avaient suggéré d'attendre que le niveau d'utilisation

de TLS 1.0 et 1.1 tombe en dessous d'une certaine valeur, avant

d'abandonner officiellement ces protocoles. L'IETF a finalement

choisi une approche plus volontariste. Mais pensez aux

établissements comme les hôpitaux, avec tous les systèmes contrôlés

par des vieux PC pas mettables à jour.) Comme toujours en sécurité,

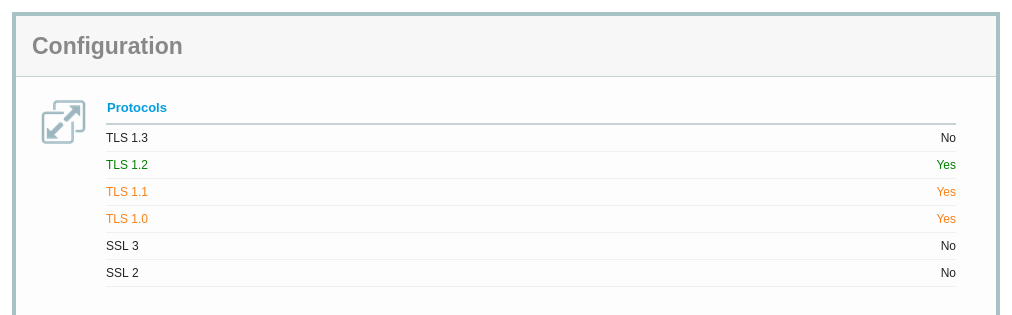

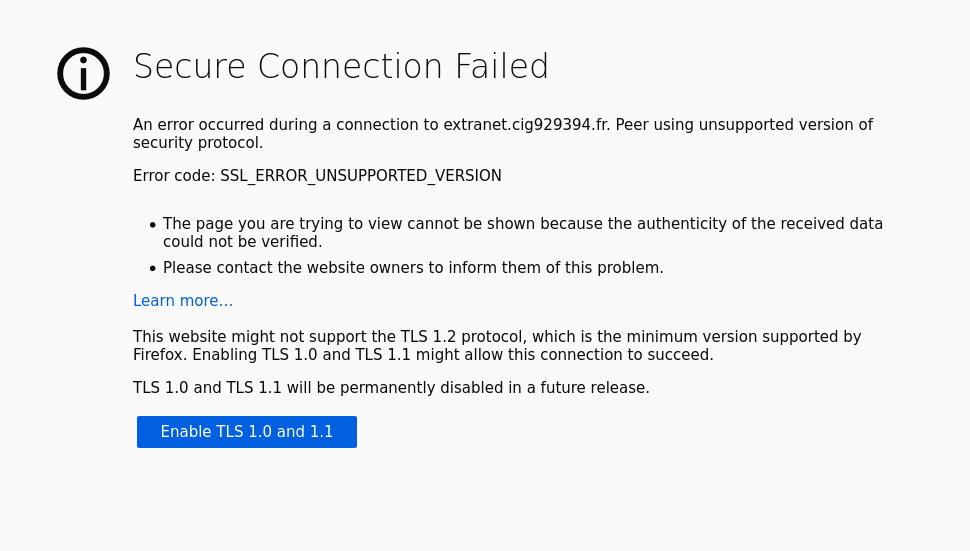

il n'y a pas de solution parfaite, uniquement des compromis. Le site de test TLS https://www.ssllabs.com/

Au contraire, voici ce qu'affiche un

Firefox récent

quand on essaie de se connecter à un vieux site Web qui n'accepte

toujours pas TLS 1.2 :

À noter que DTLS 1.0 (RFC 4347) est également abandonné. Cela laisse DTLS 1.2, le 1.1 n'ayant jamais été normalisé, et le 1.3 n'étant pas prêt à l'époque (il a depuis été publié dans le RFC 9147).

Les RFC 2246 (TLS 1.0) et RFC 4346 (TLS 1.1) ont été officiellement reclassifiés comme n'ayant plus qu'un intérêt historique. Le RFC 7507 est également déclassé, le mécanisme qu'il décrit n'étant utile qu'avec TLS 1.0 et 1.1.

L'article seul

RFC 8989: Additional Criteria for Nominating Committee Eligibility

Date de publication du RFC : Février 2021

Auteur(s) du RFC : B.E. Carpenter (Univ. of Auckland), S. Farrell (Trinity College Dublin)

Expérimental

Première rédaction de cet article le 8 février 2021

L'épidémie de Covid-19 a remis en cause pas mal de choses dans nos sociétés, certaines fois très gravement. En moins dramatique, elle oblige l'IETF à adapter ses processus, étant donné qu'aucune réunion en présentiel n'a pu se tenir en 2020 et qu'on ne sait pas quand cela pourra reprendre. Or, la présence physique aux réunions était nécessaire pour se qualifier pour le NomCom, le comité de nomination. Ce RFC propose à titre expérimental de nouveaux critères de sélection. (Ces critères sont devenus officiels avec le RFC 9389.)

Ce NomCom a pour tâche, décrite dans le RFC 8713, de désigner des personnes nommées pour remplir certains rôles à l'IETF. Il est composé de volontaires qui, normalement, doivent avoir participé en présentiel à un minimum de réunions IETF. Aujourd'hui, comme vous le savez, les réunions physiques ne sont plus possibles (à l'heure où j'écris, la réunion de San Francisco est très incertaine). Ce RFC modifie donc les règles pour l'année 2021 (le RFC 8788 avait déjà traité le cas de 2020). Il est officiellement expérimental (cf. RFC 3933) ; si les vaccins tiennent leur promesse, l'idée pourra être abandonnée et on reviendra aux pratiques d'avant. Mais, à l'heure actuelle, personne ne peut faire de pronostics sérieux dans ce domaine… (En octobre 2021, l'« expérience » a été prolongée.) Peut-être faudra-t-il se résigner à une modification permanente du RFC 8713 (section 2 de notre RFC).

En attendant que le futur s'éclaircisse, les règles pour cette année sont donc modifiées (section 4). Au lieu du seul critère de présence physique aux réunions, on accepte désormais pour sièger au NomCom les gens qui ont participé aux réunions en ligne (qui nécessitent une inscription et un enregistrement de « présence »), ou bien ont été président d'un groupe de travail ou bien auteur d'au moins deux RFC dans les cinq dernières années. Comme pour le critère précédent de présence physique, le but (section 3) est de vérifier que les membres du NomCom connaissent bien l'IETF.

D'autres critères auraient été possibles, mais ont été rejetés (section 5), comme l'écriture d'Internet-Drafts ou l'envoi de messages sur les listes de diffusion de l'IETF. Notez que la qualité des contributions à l'IETF ne rentre pas en ligne de compte, car elle est subjective.

Pour déterminer la liste des critères, le RFC se fonde sur une analyse de données (annexe A). Les données de départ ne sont pas parfaites (si quelqu'un s'inscrit à une réunion sous le nom de John Smith et à la suivante en mettant J. A. Smith, il apparaitra comme deux personnes différentes) mais c'est mieux que rien. Les jolis diagrammes de Venn en art ASCII montrent que les nouveaux critères permettent en effet d'élargir l'ensemble des volontaires potentiels, et que les critères rejetés n'auraient de toute façon pas eu d'influence.

L'expérience a fait l'objet d'un rapport publié en septembre 2021.

L'article seul

RFC 8985: The RACK-TLP Loss Detection Algorithm for TCP

Date de publication du RFC : Février 2021

Auteur(s) du RFC : Y. Cheng, N. Cardwell, N. Dukkipati, P. Jha (Google)

Chemin des normes

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF tcpm

Première rédaction de cet article le 23 février 2021

Ce RFC normalise un nouvel algorithme pour la détection de paquets perdus dans TCP. Dans des cas comme celui où l'application n'a rien à envoyer (fin des données, ou attente d'une requête), RACK-TLP détecte les pertes plus rapidement, en utilisant des mesures fines du RTT, et en sollicitant des accusés de réception dans de nouveaux cas.

Pour comprendre cet algorithme et son intérêt, il faut revoir à quoi sert un protocole de transport comme TCP. Les données sont transmises sous forme de paquets (au format IP, dans le cas de l'Internet), paquets qui peuvent être perdus en route, par exemple si les files d'attente d'un routeur sont pleines. Le premier travail d'un protocole de transport est de réémettre les paquets perdus, de façon à ce que les applications reçoivent bien toutes les données (et dans l'ordre car, en prime, les paquets peuvent arriver dans le désordre, ce qu'on nomme un réordonnancement, qui peut être provoqué, par exemple, lorsque deux chemins sont utilisés pour les paquets). Un protocole de transport a donc besoin de détecter les pertes. Ce n'est pas si évident que cela. La méthode « on note quand on a émis un paquet et, si on n'a pas reçu d'accusé de réception au bout de N millisecondes, on le réémet » fonctionne, mais elle serait très inefficace. Notamment, le choix de N est difficile : trop court, et on déclarerait à tort des paquets comme perdus, réémettant pour rien, trop long et et ne détecterait la perte que trop tard, diminuant la capacité effective.

Le RFC original sur TCP, le RFC 793, expliquait déjà que N devait être calculé dynamiquement, en tenant compte du RTT attendu. En effet, si l'accusé de réception n'est pas arrivé au bout d'une durée égale au RTT, attendre davantage ne sert à rien. (Bien sûr, c'est plus compliqué que cela : le RTT peut être difficile à mesurer lorsque des paquets sont perdus, il varie dans le temps, puisque le réseau a pu changer, et il peut y avoir des temps de traitement qui s'ajoutent au RTT, il faut donc garder un peu de marge.) Armé de cette mesure dynamique du RTT, TCP peut calculer un RTO (Retransmission TimeOut, RFC 793, section 3.7) qui donne le temps d'attente. Le concept de RTO a été ensuite détaillé dans le RFC 6298 qui imposait un minimum d'une seconde (ce qui est beaucoup, par exemple à l'intérieur d'un même centre de données).

Mais d'autres difficultés surgissent ensuite. Par exemple, les accusés de réception de TCP indiquent le dernier octet reçu. Si on envoie trois paquets (plus rigoureusement trois segments, le terme utilisé par TCP) de cent octets, et qu'on reçoit un accusé de réception pour le centième octet indique que le premier paquet est arrivé mais ne dit rien du troisième. Peut-être est-il arrivé et que le second est perdu. Dans ce cas, la réémission du troisième paquet serait du gaspillage. Les accusés de réception cumulatifs de TCP ne permettent pas au récepteur de dire qu'il a reçu les premier et troisième paquets. Les SACK (Selective Acknowledgments) du RFC 2018 ont résolu ce problème. Dans l'exemple ci-dessus, SACK aurait permis au récepteur de dire « j'ai reçu les octets 0 - 100 et 200 - 300 [le second nombre de chaque bloc indique l'octet suivant le bloc] ».

Ensuite, on peut optimiser l'opération en n'attendant pas le RTO, dont on a vu qu'il était souvent trop long. L'idée de base est que, si le récepteur reçoit des données qui ne sont pas dans l'ordre attendu (le troisième paquet, alors qu'on n'a toujours pas vu le second), on renvoie un accusé de réception pour les données déjà reçues et déjà confirmées. Lorsque l'émetteur reçoit un accusé de réception qu'il a déjà vu (en fait, plusieurs), il comprend que des données manquent et il peut réémettre tout de suite, même si le RTO n'est pas écoulé. Ce mécanisme d'accusés de réception dupliqués (DUPACK, pour DUPlicate ACKnowledgment) a été décrit dans le RFC 5681, puis le RFC 6675. Une de ses faiblesses, que corrige notre RFC, est qu'il ne peut pas être utilisé à la fin d'une transmission, puisqu'il n'y a plus de données qui arrivent, empêchant le récepteur de détecter les pertes ou réordonnancements, et obligeant à attendre le RTO.

Et enfin, il faut se rappeler que le protocole de transport a une autre importante responsabilité : s'il doit s'assurer que toutes les données arrivent, et donc réémettre les paquets manquants, il doit aussi le faire en évitant la congestion (RFC 5681). Si des paquets se perdent, c'est peut-être que le réseau est saturé et réémettre trop brutalement pourrait encore aggraver la situation. Ceci dit, l'algorithme RACK-TLP décrit dans notre RFC ne traite que de la détection de pertes, les méthodes précédentes pour le contrôle de congestion restent valables. (C'est une des nouveautés de RACK-TLP : il sépare la détection de pertes du contrôle de congestion, pour lequel il existe plusieurs algorithmes comme le NewReno du RFC 6582 ou le CUBIC du RFC 8312. Ce découplage permet de faire évoluer séparement les algorithmes, et rend donc le système plus souple.)

Voici, désolé pour cette introduction un peu longue, on peut maintenant passer au sujet principal de ce RFC, RACK-TLP. Cet algorithme, ou plutôt ces deux algorithmes, vont être plus efficaces (détecter les pertes plus vite) que DUPACK, notamment à la fin d'une transmission, ou lorsqu'il y a des pertes des paquets retransmis, ou encore des réordonnancements fréquents des paquets (section 2.2 de notre RFC). RACK (Recent ACKnowledgment) va utiliser le RTT des accusés de réception pour détecter certaines pertes, alors que TLP (Tail Loss Probe) va émettre des paquets de données pour provoquer l'envoi d'accusés de réception par le récepteur.

La section 3 du RFC donne une vision générale des deux algorithmes. Commençons par RACK (Recent ACKnowledgment). Son but va être de détecter plus rapidement les pertes lorsque un paquet arrive au récepteur dans le désordre (paquet des octets 200 à 300 alors que le précédent était de 0 à 100, par exemple). Il va utiliser SACK (RFC 2018) pour cela, et RACK dépend donc du bon fonctionnement de SACK (section 4) et en outre, au lieu de ne regarder que les numéros de séquence contenus dans les ACK, comme le faisait DUPACK, il va également regarder le temps écoulé depuis l'émission d'un paquet. Les détails figurent en section 6 du RFC.

Quant à TLP (Tail Loss Probe), son rôle est de titiller le récepteur pour que celui-ci émette des accusés de récéption, même s'il n'en voyait pas la nécessité. Par exemple, si on arrive à la fin d'une session, l'émetteur a fini d'envoyer ses paquets, mais pas encore reçu les accusés de réception. Aucun envoi ne déclenchera donc DUPACK. Le principe de TLP est donc de solliciter un accusé de réception pour voir si on obtient un duplicata. RACK pourra alors utiliser cet accusé dupliqué. (Les deux algorithmes sont forcément utilisés ensemble, on n'utilise pas TLP sans RACK.) Les détails de TLP sont dans la section 7.

La résolution doit être meilleure qu'un quart du RTT. À l'intérieur d'un centre de données, cela implique de pouvoir compter les microsecondes, et, sur l'Internet public, les millisecondes.

La section 9 du RFC discute des avantages et inconvénients de RACK-TLP. Le gros avantage est que tout segment de données envoyé, même si c'est une retransmission, peut permettre de détecter des pertes. C'est surtout intéressant lorsqu'on est à la fin des données (et il n'y a donc plus rien à transmettre) ou lorsque des retransmissions sont perdues. Outre le cas de la fin du flot de données, les propriétés de RACK-TLP sont également utiles lorsque l'application garde la connexion ouverte mais n'a temporairement rien à transmettre (cas de sessions interactives, ou de protocoles requête/réponse comme EPP, où il ne se passe pas forcément quelque chose en permanence).

Mais comme la perfection n'existe pas en ce bas monde, RACK-TLP a aussi des inconvénients. Le principal est qu'il oblige à garder davantage d'état puisqu'il faut mémoriser l'heure de départ de chaque segment (contrairement à ce que proposait le RFC 6675), et avec une bonne résolution (un quart du RTT, demande le RFC). Une telle résolution n'est pas facile à obtenir dans un centre de données où les RTT sont très inférieurs à la milliseconde. Ceci dit, certaines mises en œuvre de TCP font déjà cela, même si, en théorie, elles pourraient se contenter de moins.

RACK-TLP coexiste avec d'autres algorithmes de détection de pertes, comme le classique RTO (RFC 6298) mais aussi avec ceux des RFC 7765, RFC 5682 et RFC 3522. De même, il coexiste avec divers algorithmes de contrôle de la congestion (RFC 5681, RFC 6937) puisqu'il se contente de détecter les pertes, il ne décide pas de comment on évite la congestion. En gros, RACK-TLP dit « ce segment est perdu » et la décision de réémission de celui-ci passera par l'algorithme de contrôle de la congestion, qui verra quand envoyer ces données à nouveau.

RACK-TLP est explicitement conçu pour TCP, mais il pourra aussi être utilisé dans le futur avec d'autres protocoles de transport, comme le futur QUIC.

RACK-TLP ne date pas d'aujourd'hui et il est déjà mis en œuvre dans Linux, FreeBSD et dans des systèmes d'exploitation moins connus comme Windows.

L'article seul

RFC 8984: JSCalendar: A JSON Representation of Calendar Data

Date de publication du RFC : Juillet 2021

Auteur(s) du RFC : N. Jenkins, R. Stepanek (Fastmail)

Chemin des normes

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF calext

Première rédaction de cet article le 20 juillet 2021

Beaucoup d'applications gèrent des agendas, avec des réunions à ne pas oublier, des évènements récurrents, des rendez-vous précis. Le format traditionnel d'échange de ces applications est iCalendar, normalisé dans le RFC 5545 (ou, dans sa déclinaison en JSON, jCal, dans le RFC 7265). Ce RFC propose une syntaxe JSON mais, surtout, un modèle de données très différent, JSCalendar. Le but est de remplacer iCalendar.

Les principes de base ? Simplicité (au moins dans les cas simples, car les calendriers sont des bêtes compliquées…), uniformité (autant que possible, une seule façon de représenter un évènement), tout en essayant de permettre des conversions depuis iCalendar (RFC 5545 et RFC 7986), donc en ayant un modèle de données compatible. JSCalendar, comme son nom l'indique, utilise JSON, plus exactement le sous-ensemble i-JSON, normalisé dans le RFC 7493.

Bon, mais pourquoi ne pas avoir gardé iCalendar ? Parce qu'il est trop complexe avec plusieurs formats de date, parce que ses règles de récurrence sont ambigües et difficiles à comprendre, parce que sa syntaxe est mal définie. jCal n'a pas ce dernier problème mais il garde tous les autres. On voit même des logiciels utiliser leur propre représentation en JSON des données iCalendar au lieu d'utiliser jCal. Bref, JSCalendar préfère repartir, sinon de zéro, du moins d'assez loin.

Voici un exemple très simple et très minimal de représentation d'un évènement en JSCalendar :

{

"@type": "Event",

"uid": "a8df6573-0474-496d-8496-033ad45d7fea",

"updated": "2020-01-02T18:23:04Z",

"title": "Some event",

"start": "2020-01-15T13:00:00",

"timeZone": "America/New_York",

"duration": "PT1H"

}

Comme avec iCalendar, les données JSCalendar peuvent être échangées par courrier ou avec n'importe quel autre protocole de son choix comme JMAP ou WebDAV.

Avant d'attaquer ce format JSCalendar, rappelez-vous qu'il utilise JSON et que la terminologie est celle de JSON. Ainsi, on nomme « objet » ce qui, selon le langage utilisé, serait un dictionnaire ou un tableau associatif. Ensuite, outre les types de base de JSON, JSCalendar a des types supplémentaires (section 1), notamment :

Id, un identificateur, pour que les objets aient un nom simple et unique (c'est une chaîne de caractères JSON). On peut par exemple utiliser un UUID (RFC 9562). Dans l'exemple ci-dessus, le membreuidde l'objet est unId.UTCDateTime, une date-et-heure (un instant dans le temps) au format du RFC 3339 dans une chaîne de caractères JSON, est obligatoirement en UTC. Un tel type est intéressant pour les évènements internationaux comme une vidéoconférence. Dans l'exemple ci-dessus, le membreupdatedest de ce type.LocalDateTime, une date-et-heure selon le fuseau horaire local. Un tel type est utile pour les évènements locaux, comme un pique-nique. Dans l'exemple ci-dessus, qui concerne une réunion en présentiel,startest de ce type. On a besoin des deux types, à la fois parce que les évènements en distanciel et en présentiel n'ont pas les mêmes besoins, et aussi parce que le décalage entre les deux peut varier. Les calendriers, c'est compliqué et le RFC cite l'exemple de laLocalDateTime2020-10-04T02:30:00qui n'existe pas à Melbourne car le passage à l'heure d'été fait qu'on saute de 2h à 3h, mais qui peut apparaitre dans les calculs (start+ une durée) ou bien si les règles de l'heure d'été changent.Durationest une durée, exprimée comme en iCalendar (PT1Hpour « une heure » dans l'exemple ci-dessus, ce seraitP1Ypour une année). Gag : une journée (P1D) ne fait pas forcément 24 heures, par exemple si on passe à l'heure d'été pendant cette journée.SignedDuration, une durée qui peut être négative.TimeZoneId, un identifiant pour un fuseau horaire, pris dans la base de l'IANA, par exempleEurope/Paris.PatchObjectest un pointeur JSON (ces pointeurs sont normalisés dans le RFC 6901) qui permet de désigner un objet à modifier.Relationest un objet, et plus un simple type scalaire comme les précédents. Il permet d'indiquer une relation entre deux objets, notamment vers un objet parent ou enfant..Linkest également une relation et donc un objet, mais vers le monde extérieur. Il a des propriétés commehref(dont la valeur est, comme vous vous en doutez, un URI) oucidqui identifie le contenu vers lequel on pointe, dans la syntaxe du RFC 2392.

Les types de JSCalendar figurent dans un registre IANA, qu'on peut remplir avec la procédure « Examen par un expert » du RFC 8126.

Bien, maintenant que nous avons tous nos types, construisons des objets. Il y en a de trois types (section 2) :

Event(l'exemple ci-dessus, regardez sa propriété@type) est un évènement ponctuel, par exemple une réunion professionnelle ou une manifestation de rue. Il a une date-et-heure de départ, et une durée.Taskest une tâche à accomplir, elle peut avoir une date-et-heure limite et peut avoir une durée estimée.Groupest un groupe d'évènements JSCalendar.

JSCalendar n'a pas de règles de canonicalisation (normalisation)

générales, car cela dépend trop de considérations sémantiques que le

format ne peut pas connaitre. Par exemple, JSON permet des

tableaux, et JSCalendar utilise cette

possibilité mais, quand on veut décider si deux tableaux sont

équivalents, doit-on tenir compte de l'ordre des éléments

([1, 2] == [2, 1]) ? Cela dépend de

l'application et JSCalendar ne fixe donc pas de règles pour ce

cas. (Un cas rigolo et encore pire est celui des valeurs qui sont

des URI

puisque la canonicalisation des URI dépend du plan -

scheme.)

Quelles sont les propriétés typiques des objets JSCalendar (section 4) ? On trouve notamment, communs aux trois types d'objets (évènement, tâche et groupe) :

@type, le type d'objet (Eventdans l'exemple ci-dessus, un des trois types possibles).uid(a8df6573-0474-496d-8496-033ad45d7feadans l'exemple), l'identificateur de l'objet (il est recommandé que ce soit un des UUID du RFC 9562).prodID, un identificateur du logiciel utilisé, un peu comme leUser-Agent:de HTTP. Le RFC suggère d'utiliser un FPI.updated, une date-et-heure de typeUTCDateTime.titleetdescription, des chaînes de caractères utiles.locations(notez le S) qui désigne les lieux physiques de l'évènement. C'est compliqué. Chaque lieu est un objet de typeLocationqui a comme propriétés possibles un type (tiré du registre des types de lieux créé par le RFC 4589), et une localisation sous forme de latitude et longitude (RFC 5870).- Tous les évènements ne sont pas dans le monde physique,

certains se produisent en ligne, d'où le

virtualLocations, qui indique des informations comme l'URI (via la propriété du même nom). Ainsi, une conférence en ligne organisée par l'assocation Parinux via BigBlueButton aura commevirtualLocations{"@type": "VirtualLocation", "uri": "https://bbb.parinux.org/b/ca--xgc-4r3-n8z", …}. colorpermet de suggérer au logiciel une couleur à utiliser pour l'affichage, qui est une valeur RGB en hexadécimal ou bien un nom de couleur CSS.

Et je suis loin d'avoir cité toutes les propriétés possibles, sans compter celles spécifiques à un type d'objet.

Pour le cas de locations, le RFC fournit un

exemple de vol international (quand il était encore possible de prendre

l'avion) :

{

"...": "",

"title": "Flight XY51 to Tokyo",

"start": "2020-04-01T09:00:00",

"timeZone": "Europe/Berlin",

"duration": "PT10H30M",

"locations": {

"418d0b9b-b656-4b3c-909f-5b149ca779c9": {

"@type": "Location",

"rel": "start",

"name": "Frankfurt Airport (FRA)"

},

"c2c7ac67-dc13-411e-a7d4-0780fb61fb08": {

"@type": "Location",

"rel": "end",

"name": "Narita International Airport (NRT)",

"timeZone": "Asia/Tokyo"

}

}

}

Notez les UUID pour identifier les lieux, et le changement de fuseau horaire entre le départ et l'arrivée. Si l'évènement a lieu à la fois en présentiel et en distanciel (ici, le concert est dans un lieu physique identifié par ses coordonnées géographiques, mais aussi diffusé en ligne), cela peut donner :

{

"...": "",

"title": "Live from Music Bowl: The Band",

"description": "Go see the biggest music event ever!",

"locale": "en",

"start": "2020-07-04T17:00:00",

"timeZone": "America/New_York",

"duration": "PT3H",

"locations": {

"c0503d30-8c50-4372-87b5-7657e8e0fedd": {

"@type": "Location",

"name": "The Music Bowl",

"description": "Music Bowl, Central Park, New York",

"coordinates": "geo:40.7829,-73.9654"

}

},

"virtualLocations": {

"1": {

"@type": "VirtualLocation",

"name": "Free live Stream from Music Bowl",

"uri": "https://stream.example.com/the_band_2020"

}

},

...

Les fournisseurs de logiciel peuvent ajouter des propriétés

définies par eux. Dans ce cas, le RFC recommande fortement qu'ils

les nomment en les faisant précéder d'un nom de domaine identifiant le fournisseur. Si

celui-ci a example.com et veut une propriété

toto, il la nommera

example.com:toto. C'est évidemment une solution

temporaire, les fournisseurs ont tout intérêt à enregistrer ces

propriétés pour qu'elles puissent servir à tout le monde. Le

mécanisme d'enregistrement de nouvelles propriétés est « Examen par

un expert » (RFC 8126) et les propriétés sont

dans un

registre IANA.

Passons maintenant à un aspect compliqué mais indispensable des

calendriers : les règles de récurrence, comme « Réunion de service

tous les premiers lundis du mois à 10 h, sauf jour férié ». Il est

important de maintenir ces évènements récurrents sous forme de

règles, et de ne pas de les instancier immédiatement, car

l'application des règles peut donner des résultats différents dans

le futur. JSCalendar permet une propriété

recurrenceRules qui décrit ces règles de

récurrence et évidemment une

excludedRecurrenceRules car s'il n'y a pas

d'exceptions, ce n'est pas drôle. Exprimer les règles n'est pas

facile. L'idée est de spécifier la récurrence sous forme d'une série

de règles, chacune indiquant une fréquence (annuelle, mensuelle, etc), à

chaque fois à partir de la propriété start, le

calendrier utilisé (qui doit être un des calendriers disponibles

dans CLDR), la marche à suivre quand une règle

produit une date invalide dans ce calendrier (annuler l'évènement,

le mettre avant, le mettre après), et plein d'autres propriétés

optionnelles comme le jour du mois (« réunion tous les 6 du mois »),

de la semaine (« tous les mercredis »), etc. Il faut ensuite

plusieurs pages au RFC pour expliquer la façon subtile dont les

règles sont appliquées, et se combinent. Les exceptions de la

excludedRecurrenceRules fonctionnent de la même

façon, et sont ensuite soustraites des dates-et-heures sélectionnées

par les règles.

Le RFC fournit cet exemple de récurrence : le premier

avril arrive tous les ans (et dure une journée, notez le

duration) :

{

"...": "",

"title": "April Fool's Day",

"showWithoutTime": true,

"start": "1900-04-01T00:00:00",

"duration": "P1D",

"recurrenceRules": [{

"@type": "RecurrenceRule",

"frequency": "yearly"

}]

}

Alors qu'ici, on fait du yoga une demi-heure chaque jour à 7 h du matin :

{

"...": "",

"title": "Yoga",

"start": "2020-01-01T07:00:00",

"duration": "PT30M",

"recurrenceRules": [{

"@type": "RecurrenceRule",

"frequency": "daily"

}]

}

Bon, ensuite, quelques détails pour aider le logiciel à classer

et présenter les évènements. Un évènement peut avoir des propriétés

comme priority (s'il y a deux réunions en même

temps, laquelle choisir ?), freeBusyStatus

(est-ce que cet évènement fait que je doive être considéré comme

occupé ou est-il compatible avec autre chose ?),

privacy (cet évènement peut-il être affiché

publiquement ?), participationStatus (je

viendrai, je ne viendrai pas, je ne sais pas encore…), et plein

d'autres encore.

Il y a aussi des propriétés concernant d'autres sujets, par

exemple l'adaptation locale. Ainsi, la propriété

localizations indique la ou les langues à utiliser (leur valeur est une

étiquette de langue du RFC 5646).

Toutes les propriétés vues jusqu'à présent étaient possibles pour tous les types d'objets JSCalendar (évènement, tâche et groupe). D'autres propriétés sont spécifiques à un ou deux types :

- Les évènements (

Event) peuvent avoir entre autres unstart(unLocalDateTimequi indique le début de l'évènement) et unduration(la durée de l'évènement). - Les tâches (

Task) peuvent avoir unstartmais aussi unduequi indique la date où elles doivent être terminées, et unpercentComplete(pour les chefs de projet…). - Les groupes (

Group) ont, par exemple,entries, qui indique les objets qui sont membres du groupe.

Les fichiers à ce format JSCalendar sont servis sur l'Internet

avec le type

application/jscalendar+json.

Pour terminer, voyons un peu la sécurité de JSCalendar (section 7). Évidemment, toutes les informations stockées dans un calendrier sont sensibles : rares sont les personnes qui accepteraient de voir la totalité de leur agenda être publiée ! Celui-ci permet en effet de connaitre le graphe social (les gens qu'on connait), les lieux où passe la personne, ses habitudes et horaires, bref, que des choses personnelles. Toute application qui manipule des données JSCalendar doit donc soigneusement veiller à la confidentialité de ces données, et doit les protéger.

Le risque d'accès en lecture n'est pas le seul, la modification non autorisée de l'agenda serait également un problème, elle pourrait permettre, par exemple, de faire déplacer une personne en un lieu donné. D'autres conséquences d'une modification pourraient toucher la facturation (location d'une salle pendant une certaine durée) ou d'autres questions de sécurité (activer ou désactiver une alarme à certains moments). L'application qui manie du JSCalendar doit donc également empêcher ces changements non autorisés.

Notez que ces problèmes de sécurité ne concernent pas le format à proprement parler, mais les applications qui utilisent ce format. Rien dans JSCalendar, dans ce RFC, ne le rend particulièrement vulnérable ou au contraire protégé, tout est dans l'application.

Les règles de récurrence sont complexes et, comme tout programme, elles peuvent entrainer des conséquences imprévues, avec consommation de ressources informatiques associées. Un exemple aussi simple que la session de yoga quotidienne citée plus haut pourrait générer une infinité d'évènements, si elle était mise en œuvre par une répétition systématique, jusqu'à la fin des temps. Les programmes doivent donc faire attention lorsqu'ils évaluent les règles de récurrence.

L'un des buts d'un format standard d'évènements est évidemment l'échange de données. Il est donc normal et attendu qu'une application de gestion d'agenda reçoive des objets JSCalendar de l'extérieur, notamment via l'Internet. On voit souvent du iCalendar en pièce jointe d'un courrier, par exemple. Il ne faut pas faire une confiance aveugle à ces données venues d'on ne sait où, et ne pas tout intégrer dans le calendrier du propriétaire. L'authentification du courrier (par exemple avec DKIM, RFC 6376) aide un peu, mais n'est pas suffisante.

Les fuseaux horaires sont une source de confusion sans fin. Un utilisateur qui n'est pas attentif, lorsqu'on lui dit qu'un évènement a lieu à 10h30 (UTC-5) peut croire que c'est 10h30 de son fuseau horaire à lui. (Et encore, ici, j'ai indiqué le fuseau horaire de manière lisible, contrairement à ce que font la plupart des Étatsuniens, qui utilisent leurs sigles à eux comme PST, ou ce que font les Français qui n'indiquent pas le fuseau horaire, persuadés qu'ils sont que le monde entier est à l'heure de Paris.) Cette confusion peut être exploitée par des méchants qui utiliseraient les fuseaux horaires de manière délibérement peu claire pour tromper quelqu'un sur l'heure d'un évènement. (Dans la série Mad Men, les hommes qui ne supportent pas l'arrivée d'une femme dans le groupe lui donnent des informations trompeuses sur les heures de réunion, pour qu'elle manque ces évènements.)

Où trouve-t-on du JSCalendar à l'heure actuelle ? Mobilizon ne l'a pas encore (l'action « Ajouter à mon agenda » exporte du iCalendar). Fastmail annonce qu'ils gèrent JSCalendar (mais apparemment seulement dans les échanges JMAP, pas avec l'import/export normal). Cyrus l'a aussi (si vous avez des détails, ça m'intéresse). Pour le cas des récurrences, vous avez une intéressante mise en œuvre en Python. Attention, il y a aussi plein de logiciels qui s'appellent « jscalendar » (notamment des widgets JavaScript pour afficher un calendrier dans un formulaire Web) mais qui n'ont aucun rapport avec ce RFC.

L'article seul

RFC 8982: Registration Data Access Protocol (RDAP) Partial Response

Date de publication du RFC : Février 2021

Auteur(s) du RFC : M. Loffredo, M. Martinelli (IIT-CNR/Registro.it)

Chemin des normes

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF regext

Première rédaction de cet article le 10 février 2021

Le protocole de récupération d'informations auprès d'un registre RDAP peut parfois rapporter une grande quantité d'informations pour chaque objet récupéré (un nom de domaine, par exemple). Le RDAP originel ne permettait pas au serveur de ne renvoyer qu'une information partielle s'il trouvait que cela faisait trop. C'est désormais possible avec l'extension de ce RFC.

Le but est évidemment d'économiser les ressources du serveur, aussi bien que celles du client, en récupérant et en transférant moins de données. Avant notre RFC, la seule solution était de tout envoyer au client, même s'il n'en utiliserait pas la plus grande partie. (Si, au lieu de ne vouloir qu'une partie de chaque objet, on veut une partie des objets, il faut regarder le RFC 8977.)

Ce RFC étend donc le langage de requêtes de RDAP (normalisé dans

le RFC 9082), avec un paramètre

fieldSet (section 2 de notre RFC) qui permet de

sélectionner une partie des champs de la réponse. Voici un exemple

d'URL pour

une requête de tous les noms de domaine de

.com :

https://rdap.verisign.example/domains?name=*.com&fieldSet=afieldset

Et comment on connait les champs possibles ? Notre RFC introduit

un subsetting_metadata qui indique l'ensemble

de champs courant, et les ensembles possibles, chacun identifié par

un nom, et comportant les liens (RFC 8288) à

utiliser. (Vous aurez une erreur HTTP 400 si vous êtes assez

vilain·e pour faire une requête RDAP avec un ensemble inexistant.)

Et pour savoir si le serveur RDAP que vous interrogez accepte cette

nouvelle extension permettant d'avoir des réponses partielles,

regardez si subsetting apparait dans le tableau

rdapConformance de la réponse du serveur (cette

extension est désormais dans le

registre IANA). Voici l'exemple que donne le RFC :

{

"rdapConformance": [

"rdap_level_0",

"subsetting"

],

...

"subsetting_metadata": {

"currentFieldSet": "afieldset",

"availableFieldSets": [

{

"name": "anotherfieldset",

"description": "Contains some fields",

"default": false,

"links": [

{

"value": "https://example.com/rdap/domains?name=example*.com

&fieldSet=afieldset",

"rel": "alternate",

"href": "https://example.com/rdap/domains?name=example*.com

&fieldSet=anotherfieldset",

"title": "Result Subset Link",

"type": "application/rdap+json"

}

]

},

...

]

},

...

"domainSearchResults": [

...

]

}

Mais il y a encore plus simple que de regarder

subsetting_metadata : notre RFC décrit, dans sa

section 4, trois ensembles de champs standards qui, espérons-le,

seront présents sur la plupart des serveurs RDAP :

id, qui ne renvoie dans la réponse que les identificateurs des objets (handlepour les contacts,unicodeNamepour les noms de domaine, etc).brief, un peu plus bavard, qui renvoie l'information minimale (telle qu'estimée par le serveur) sur les objets.full, qui renvoie la réponse complète (actuellement, avant le déploiement de ce RFC 8982, c'est la valeur par défaut).

Un exemple de réponse avec l'ensemble id, où on

n'a que le nom (ASCII) des domaines :

{

"rdapConformance": [

"rdap_level_0",

"subsetting"

],

...

"domainSearchResults": [

{

"objectClassName": "domain",

"ldhName": "example1.com",

"links": [

{

"value": "https://example.com/rdap/domain/example1.com",

"rel": "self",

"href": "https://example.com/rdap/domain/example1.com",

"type": "application/rdap+json"

}

]

},

{

"objectClassName": "domain",

"ldhName": "example2.com",

"links": [

{

"value": "https://example.com/rdap/domain/example2.com",

"rel": "self",

"href": "https://example.com/rdap/domain/example2.com",

"type": "application/rdap+json"

}

]

},

...

]

}

Quelles mises en œuvre sont disponibles ? Il en existe une

chez

.it mais elle n'est

accessible sur leur serveur de test que si on est

authentifié.

Comme RDAP, contrairement à whois, permet l'authentification des clients (RFC 7481), on pourra imaginer des cas où l'ensemble complet de la réponse ne sera envoyé qu'à certains utilisateurs (section 8).

L'annexe A du RFC revient sur un choix sur lequel je suis passé rapidement : le fait que le client spécifie le nom d'un ensemble pré-défini de champs, plutôt que la liste des champs qui l'intéressent, ce qui serait plus souple. Mais cela aurait été compliqué pour les structures JSON profondes (il faudrait une syntaxe riche et peu lisible), et cela aurait compliqué les autorisations : que faire si un client demande deux champs et qu'il n'est autorisé que pour un seul ? Outre ces questions génériques de tout protocole utilisant JSON, il y avait des problèmes spécifiques à RDAP, comme le fait que le contenu sur une entité peut être réparti dans plusieurs structures JSON (ah, le jCard…) Des solutions existent, comme le langage de requêtes CQL, mais il a semblé trop coûteux pour un intérêt limité.

L'article seul

RFC 8981: Temporary Address Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6

Date de publication du RFC : Février 2021

Auteur(s) du RFC : F. Gont (SI6 Networks), S. Krishnan (Kaloom), T. Narten, R. Draves (Microsoft Research)

Chemin des normes

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF 6man

Première rédaction de cet article le 1 mars 2021

Une des particularités d'IPv6 est de disposer d'un mécanisme, l'autoconfiguration sans état qui permet à une machine de se fabriquer une adresse IP globale sans serveur DHCP. Autrefois, ce mécanisme créait souvent l'adresse IP à partir de l'adresse MAC de la machine et une même machine avait donc toujours le même identifiant (IID, Interface IDentifier, les 64 bits les plus à droite de l'adresse IPv6), même si elle changeait de réseau et donc de préfixe. Il était donc possible de « suivre à la trace » une machine, ce qui pouvait poser des problèmes de protection de la vie privée. Notre RFC, qui remplace le RFC 4941 fournit une solution, sous forme d'un mécanisme de création d'adresses temporaires, partiellement aléatoires (ou en tout cas imprévisibles). Les changements sont assez importants depuis le RFC 4941, qui traitait un peu les adresses IPv6 temporaires comme des citoyennes de deuxième classe. Désormais, elles sont au contraire le choix préféré.

L'autoconfiguration sans état (SLAAC, pour Stateless

Address Autoconfiguration), normalisée dans le RFC 4862, est souvent présentée comme un des gros

avantages d'IPv6. Sans nécessiter de serveur

central (contrairement à DHCP), ce mécanisme permet à chaque machine

d'obtenir une adresse globale (IPv4, via le

protocole du RFC 3927, ne permet que des

adresses purement locales) et unique. Cela se fait en concaténant un

préfixe (par exemple

2001:db8:32:aa12::), annoncé par le

routeur, à un identifiant

d'interface (par exemple

213:e8ff:fe69:590d, l'identifiant de mon PC

portable - les machines individuelles, non partagées, comme les

ordiphones sont particulièrement sensibles

puisque la connaissance de la machine implique celle de son maître),

typiquement dérivé de l'adresse MAC.

Partir de l'adresse MAC présente des avantages (quasiment toute

machine en a une, et, comme elle est relativement unique, l'unicité

de l'adresse IPv6 est obtenue facilement) mais aussi un

inconvénient : comme l'identifiant d'interface est toujours le même,

cela permet de reconnaître une machine, même lorsqu'elle change de

réseau. Dès qu'on voit une machine

XXXX:213:e8ff:fe69:590d (où XXXX est le

préfixe), on sait que c'est mon PC. Un tiers qui écoute le réseau

peut ainsi suivre « à la trace » une machine, et c'est pareil pour

les

machines avec lesquelles on correspond sur l'Internet.

Or, on ne peut pas cacher son adresse IP, il faut l'exposer pour

communiquer. Le RFC 7721 analyse le problème

plus en détail (voir aussi le RFC 7707).

Les sections 1.2 et 2 de notre RFC décrivent la question à résoudre. Elles notent entre autre que le problème n'est pas aussi crucial que l'avaient prétendu certains. En effet, il existe bien d'autres façons, parfois plus faciles, de suivre une machine à la trace, par exemple par les fameux petits gâteaux de HTTP (RFC 6265) mais aussi par des moyens de plus haute technologie comme les métadonnées de la communication (taille des paquets, écart entre les paquets) ou les caractéristiques matérielles de l'ordinateur, que l'on peut observer sur le réseau. Parmi les autres méthodes, notons aussi que si on utilise les adresses temporaires de notre RFC 8981 mais qu'on configure sa machine pour mettre dynamiquement à jour un serveur DNS avec cette adresse, le nom de domaine suffirait alors à suivre l'utilisateur à la trace !

La section 2.2 commence à discuter des solutions possibles. DHCPv6 (RFC 3315, notamment la section 12) serait évidemment une solution, mais qui nécessite l'administration d'un serveur. L'idéal serait une solution qui permette, puisque IPv6 facilite l'existence de plusieurs adresses IP par machine, d'avoir une adresse stable pour les connexions entrantes et une adresse temporaire, non liée à l'adresse MAC, pour les connexions sortantes, celles qui « trahissent » la machine. C'est ce que propose notre RFC, en générant les adresses temporaires selon un mécanisme pseudo-aléatoire (ou en tout cas imprévisible à un observateur extérieur).

Enfin, la section 3 décrit le mécanisme de protection lui-même. Deux algorithmes sont proposés mais il faut bien noter qu'une machine est toujours libre d'en ajouter un autre, le mécanisme est unilatéral et ne nécessite pas que les machines avec qui on correspond le comprennent. Il suffit que l'algorithme respecte ces principes :

- Les adresses IP temporaires sont utilisées pour les connexions sortantes (pour les entrantes, on a besoin d'un identificateur stable, un serveur n'a pas de vie privée),

- Elles sont… temporaires (typiquement quelques heures),

- Cette durée de vie limitée suit les durées de vie indiquées par SLAAC, et, en prime, on renouvelle les IID (identifiants d'interface) tout de suite lorsque la machine change de réseau, pour éviter toute corrélation,

- L'identifiant d'interface est bien sûr différent pour chaque interface, pour éviter qu'un observateur ne puisse détecter que l'adresse IP utilisée en 4G et celle utilisée en WiFi désignent la même machine,

- Ces adresses temporaires ne doivent pas avoir de sémantique visible (cf. RFC 7136) et ne pas être prévisibles par un observateur.

Le premier algorithme est détaillé dans la section 3.3.1 et nécessite l'usage d'une source aléatoire, selon le RFC 4086. On génère un identifiant d'interface avec cette source (attention, certains bits sont réservés, cf. RFC 7136), on vérifie qu'il ne fait pas partie des identifiants réservés du RFC 5453, puis on la préfixe avec le préfixe du réseau.

Second algorithme possible, en section 3.3.2, une génération à partir de l'algorithme du RFC 7217, ce qui permet d'utiliser le même algorithme pour ces deux catégories d'adresses, qui concernent des cas d'usage différents. Le principe est de passer les informations utilisées pour les adresses stables du RFC 7217 (dont un secret, pour éviter qu'un observateur ne puisse déterminer si deux adresses IP appartiennent à la même machine), en y ajoutant le temps (pour éviter la stabilité), à travers une PRF comme SHA-256. Plus besoin de générateur aléatoire dans ce cas.

Une fois l'adresse temporaire générée (les détails sont dans la section 3.4), et testée (DAD), il faut la renouveler de temps en temps (sections 3.5 et 3.6, cette dernière expliquant pourquoi renouveler une fois par jour est plus que suffisant). L'ancienne adresse peut rester active pour les connexions en cours mais plus pour de nouvelles connexions.

Notez que le RFC impose de fournir un moyen pour activer ou débrayer ces adresses temporaires, et que cela soit par préfixe IP, par exemple pour débrayer les adresses temporaires pour les adresses locales du RFC 4193.

Maintenant que l'algorithme est spécifié, la section 4 du RFC reprend de la hauteur et examine les conséquences de l'utilisation des adresses temporaires. C'est l'occasion de rappeler un principe de base de la sécurité : il n'y a pas de solution idéale, seulement des compromis. Si les adresses temporaires protègent davantage contre le « flicage », elles ont aussi des inconvénients comme de rendre le débogage des réseaux plus difficile. Par exemple, si on note un comportement bizarre associé à certaines adresses IP, il sera plus difficile de savoir s'il s'agit d'une seule machine ou de plusieurs. (Le RFC 7217 vise justement à traiter ce cas.)

Et puis les adresses temporaires de notre RFC ne concernent que l'identifiant d'interface, le préfixe IP reste, et il peut être révélateur, surtout s'il y a peu de machines dans le réseau. Si on veut vraiment éviter le traçage par adresse IP, il faut utiliser Tor ou une technique équivalente (cf. section 9).

L'utilisation des adresses temporaires peut également poser des problèmes avec certaines pratiques prétendument de sécurité comme le fait, pour un serveur, de refuser les connexions depuis une machine sans enregistrement DNS inverse (un nom correspondant à l'adresse, via un enregistrement PTR). Cette technique est assez ridicule mais néanmoins largement utilisée.

Un autre conflit se produira, note la section 8, si des mécanismes de validation des adresses IP source sont en place dans le réseau. Il peut en effet être difficile de distinguer une machine qui génère des adresses IP temporaires pour se protéger contre les indiscrets d'une machine qui se fabrique de fausses adresses IP source pour mener une attaque.

Quelles sont les différences entre le précédent RFC et celui-ci ? La section 5 du RFC résume les importants changements qu'il y a eu depuis le RFC 4941. Notamment :

- Abandon de MD5 (cf. RFC 6151),

- Autorisation de n'avoir que des adresses temporaires (le RFC 4941 imposait qu'une adresse stable reste présente),

- Autoriser les adresses temporaires à être utilisées par défaut, ce qui était déjà le cas en pratique sur la plupart des systèmes d'exploitation (depuis l'époque du RFC 4941, la gravité de la surveillance de masse est mieux perçue),

- Réduction de la durée de vie recommandée, et recommandation qu'elle soit partiellement choisie au hasard, pour éviter que toutes les adresses soient refaites en même temps,

- Un algorithme de génération des identifiants d'interface, reposant sur une mémoire stable de la machine, a été supprimé,

- Un autre a été ajouté, se fondant sur le RFC 7217,

- Intégration des analyses plus détaillées qui ont été faites de la sécurité d'IPv6 (RFC 7707, RFC 7721 et RFC 7217),

- Correction des bogues.

Passons maintenant aux mises en œuvre. L'ancienne norme, le RFC 4941, est appliqué par presque tous les

systèmes d'exploitation, souvent de manière plus protectrice de la

vie privée, par exemple en étant activé par défaut. Les

particularités de notre nouveau RFC ne sont pas toujours d'ores et

déjà présentes. Ainsi, il existe des patches

pour

FreeBSD et pour

Linux mais pas forcément intégrés aux versions

officielles. Sur

Linux, le paramètre sysctl qui contrôle ce protocole est

net.ipv6.conf.XXX.use_tempaddr où XXX est le

nom de l'interface réseau, par exemple eth0. En

mettant dans le fichier /etc/sysctl.conf :

# Adresses temporaires du RFC 8981 net.ipv6.conf.default.use_tempaddr = 2

On met en service les adresses temporaires, non « pistables » pour

toutes les interfaces (c'est le sens de la valeur

default). Pour s'assurer que les réglages soient bien pris en

compte, il vaut mieux faire en sorte que le module

ipv6 soit chargé tout de suite (sur

Debian, le mettre dans

/etc/modules) et que les interfaces fixes aient

leur propre réglage. Par exemple, sur Debian,

on peut mettre dans /etc/network/interfaces :

iface eth2 inet dhcp pre-up sysctl -w net.ipv6.conf.eth2.use_tempaddr=2

Ou alors il faut nommer explicitement ses interfaces :

net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr = 2

Notez aussi

qu'ifconfig n'affiche pas quelles

adresses sont les temporaires (mais ip addr

show le fait).

Notons que l'adresse « pistable » est toujours présente mais

vient s'y ajouter une adresse temporaire choisie au hasard. Selon

les règles du RFC 6724, rappelées dans la

section 3.1 de notre RFC, c'est cette adresse temporaire qui sera

choisie, en théorie, pour les connexions sortantes (voir aussi le

RFC 5014 pour une API permettant de contrôler ce

choix). Avec Linux, il faut pour cela que

use_tempaddr vale plus que un (sinon, l'adresse

temporaire est bien configurée mais pas utilisée par

défaut). ifconfig affichera donc :

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:e8:69:59:0d

...

inet6 addr: 2001:db8:32:aa12:615a:c7ba:73fb:e2b7/64 Scope:Global

inet6 addr: 2001:db8:32:aa12:213:e8ff:fe69:590d/64 Scope:Global

puis, au démarrage suivant, l'adresse temporaire (la première ci-dessus) changera :

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:e8:69:59:0d

...

inet6 addr: 2001:db8:32:aa12:48a9:bf44:5167:463e/64 Scope:Global

inet6 addr: 2001:db8:32:aa12:213:e8ff:fe69:590d/64 Scope:Global

Sur NetBSD, il n'y a qu'une seule variable

syscvtl pour toutes les interfaces. Il suffit donc de mettre dans

/etc/sysctl.conf :

net.inet6.ip6.use_tempaddr=1

Pour que l'adresse temporaire soit utilisée par défaut, c'est

net.inet6.ip6.prefer_tempaddr. Sur

FreeBSD, je n'ai pas essayé, mais je suppose

que les variables sysctl au nom bien parlant

net.inet6.ip6.use_tempaddr et

net.inet6.ip6.prefer_tempaddr sont là pour

cela.

L'article seul

RFC 8980: Report from the IAB Workshop on Design Expectations vs. Deployment Reality in Protocol Development

Date de publication du RFC : Février 2021

Auteur(s) du RFC : J. Arkko, T. Hardie

Pour information

Première rédaction de cet article le 20 février 2021

L'atelier de l'IAB DEDR (Design Expectations vs. Deployment Reality) s'est tenu à Kirkkonummi en juin 2019 (oui, il faut du temps pour publier un RFC de compte-rendu). Son but était, par delà la constatation que le déploiement effectif des protocoles conçus par l'IETF ne suit pas toujours les attentes initiales, d'explorer pourquoi cela se passait comme cela et ce qu'on pouvait y changer.

Souvent, lors de la mise au point d'un nouveau protocole, les personnes qui y travaillent ont en tête un modèle de déploiement. Par exemple, pour le courrier électronique, l'idée dominante était qu'il y aurait souvent un serveur de messagerie par personne. On sait que ce n'est pas la situation actuelle. En raison de soucis de sécurité, de pressions économiques et/ou politiques, et d'autres facteurs, on a aujourd'hui un courrier nettement plus centralisé, avec un caractère oligopolistique marqué, dominé par une poignée d'acteurs qui dictent les règles. Cette centralisation n'est pas souhaitable (sauf pour les GAFA). Mais où est-ce que le dérapage a commencé ? Parfois, cela a été rapide, et parfois cela a pris beaucoup de temps.

Quelques exemples :

- Le courrier électronique, on l'a dit, était conçu autour de l'idée qu'il y aurait beaucoup de serveurs, gérés par des acteurs différents. (À une époque, dans le monde universitaire, il était courant que chaque station de travail ait un serveur de courrier, et ses propres adresses.) Aujourd'hui, il est assez centralisé, chez des monstres comme Gmail et Outlook.com. Un des facteurs de cette centralisation est le spam, contre lequel il est plus facile de se défendre si on est gros.

- Le DNS

avait été prévu pour une arborescence de noms assez profonde

(l'exemple traditionnel était l'ancien domaine de premier niveau

.usqui était découpé en entités géographiques de plus en plus spécifiques). Mais l'espace des noms est aujourd'hui plus plat que prévu. On voit même des organisations qui ont, mettons,example.comet qui, lançant un nouveau produit, mettonsfoobar, réserventfoobar.com, voirefoobar-example.comau lieu de tout simplement créerfoobar.example.com(ce qui serait en outre moins cher). Un autre exemple de centralisation est la tendance à abandonner les résolveurs locaux (qui, il est vrai, sont souvent mal gérés ou menteurs) pour des gros résolveurs publics comme Google Public DNS ou Quad9 (et cette centralisation, contrairement à ce qui est souvent prétendu, n'a rien à voir avec DoH). - Le Web est également un exemple de déviation des principes originels, vers davantage de centralisation. Le concept de base est très décentralisé. N'importe qui peut installer un serveur HTTP sur son Raspberry Pi et faire partie du World Wide Web. Mais cela laisse à la merci, par exemple, des dDoS ou, moins dramatiquement, de l'effet Slashdot (même si un site Web statique peut encaisser une charge importante). On constate que de plus en plus de sites Web dépendent donc de services centralisés, CDN ou gros relais comme Cloudflare.

- Et ça ne va pas forcément s'arranger avec de nouvelles technologies, par exemple l'apprentissage automatique, qui sont difficiles à décentraliser.

L'IAB avait produit un RFC sur la question « qu'est-ce qui fait qu'un protocole a du succès », le RFC 5218. Dans un autre document, le RFC 8170, l'IAB étudiait la question des transitions (passage d'un protocole à un autre, ou d'une version d'un protocole à une autre). L'atelier de Kirkkonummi avait pour but de poursuivre la réflexion, en se focalisant sur les cas où les suppositions de base n'ont pas tenu face à la réalité.

L'agenda de l'atelier était structuré en cinq sujets, le passé (qu'avons-nous appris), les principes (quelles sont les forces à l'œuvre et comment les contrer ou les utiliser), la centralisation (coûts et bénéfices), la sécurité et le futur (fera-t-on mieux à l'avenir et savons-nous comment). 21 articles ont été reçus (ils sont en ligne), et 30 personnes ont participé.

Sur le passé, l'atelier a étudié des exemples de déploiement de protocoles, comme PKIX, DNSSEC, le NAT, l'IoT, etc. Souvent, ce qui a été effectivement déployé ne correspondait pas à ce qui était prévu. Par exemple, un protocole très demandé n'a pas eu le succès attendu (c'est le cas de DNSSEC : tout le monde réclame de la sécurité, mais quand il faut travailler pour la déployer, c'est autre chose) ou bien il n'a pas été déployé comme prévu. C'est d'autant plus vrai que l'IETF n'a pas de pouvoir : elle produit des normes et, ensuite, d'autres acteurs décident ou pas de déployer, et de la manière qu'ils veulent (le « marché » sacré). Le RFC cite quelques leçons de l'expérience passée :

- Les retours du terrain arrivent toujours trop tard, bien après que la norme technique ait été bouclée. C'est particulièrement vrai pour les retours des utilisateurs individuels (ceux que, d'après le RFC 8890, nous devons prioriser).

- Les acteurs de l'Internet font des choses surprenantes.

- On constate la centralisation mais on ne peut pas forcément l'expliquer par les caractéristiques des protocoles. Rien dans HTTP ou dans SMTP n'impose la centralisation qu'on voit actuellement.

- En revanche, certaines forces qui poussent à la centralisation sont connues : cela rend certains déploiements plus faciles (c'est un argument donné pour refuser la décentralisation). Et les solutions centralisées ont nettement la faveur des gens au pouvoir, car ils préfèrent travailler avec un petit nombre d'acteurs bien identifiés. (C'est pour cela qu'en France, tous les hommes politiques disent du mal des GAFA tout en combattant les solutions décentralisées, qui seraient plus difficiles à contrôler.)

- On ne sait pas toujours si un nouveau protocole sera vraiment utile ou pas (cf. la 5G et le porno dans l'ascenseur).

- Il est facile de dire que l'IETF devrait davantage interagir avec tel ou tel groupe, mais certains groupes sont difficiles à toucher (le RFC 8890 détaille ce problème).

Sur les principes, on a quand même quelques conclusions solides. Par exemple, il est clair qu'un nouveau protocole qui dépend de plusieurs autres services qui ne sont pas encore déployés aura davantage de mal à s'imposer qu'un protocole qui peut s'installer unilatéralement sans dépendre de personne. Et puis bien sûr, il y a l'inertie. Quand quelque chose marche suffisamment bien, il est difficile de la remplacer. (Le RFC donne l'exemple de BGP, notamment de sa sécurité.) Et cette inertie génère le phénomène bien reconnu de la prime au premier arrivant. Si un protocole fournit un nouveau service, un remplaçant aura le plus grand mal à s'imposer, même s'il est meilleur, face au tenant du titre. Le monde du virtuel est lourd et ne bouge pas facilement. Quand un protocole a eu un succès fou (terme défini et discuté dans le RFC 5218), le remplacer devient presque impossible. Autre principe analysé : l'IETF ne devrait de toute façon pas avoir d'autorité sur la façon dont ses protocoles sont déployés. Ce n'est pas son rôle et elle n'a pas de légitimité pour cela. Et, on l'a dit, les usages sont durs à prévoir. L'atelier a aussi constaté que certains modèles de déploiement, qui s'appliquent à beaucoup de cas, n'avaient pas été prévus et planifiés. C'est le cas de l'extrême centralisation, bien sûr, mais également le cas de « tout via le Web » qui fait que tout nouveau service sur l'Internet tend à être accessible uniquement à distance, avec les protocoles et les formats du Web. Cela tend à créer des silos fermés, même s'ils utilisent des protocoles ouverts. (C'est en réponse à ce problème qu'a été créée la licence Affero.)

Concernant le troisième sujet, la centralisation, l'atelier a constaté que la tendance à la centralisation n'est pas toujours claire dès le début. Le RFC cite l'exemple (très mauvais, à mon avis) de DoH. Autre constatation, la sécurité, et notamment le risque d'attaques par déni de services réparties est un puissant facteur de centralisation. Si vous voulez gérer un site Web sur un sujet controversé, avec des opposants puissants et prêts à tout, vous êtes quasiment obligé de faire appel à un hébergement de grande taille (face aux dDoS, la taille compte). Ceci dit, l'atelier a aussi identifié des forces qui peuvent aller en sens contraire à la centralisation. Une fédération peut mieux résister aux attaques (qui ne sont pas forcément techniques, cela peut être aussi la censure) qu'un gros silo centralisé, le chiffrement peut permettre même aux petits de limiter la surveillance exercée par les gros, les navigateurs Web peuvent adopter de meilleures pratiques pour limiter les données envoyées à la grosse plate-forme à laquelle on accède (toute cette liste du RFC est d'un optimisme souvent injustifié…), l'interopérabilité peut permettre davantage de concurrence (cf. le bon rapport du Conseil National du Numérique), et certaines tendance lourdes peuvent être combattues également par des moyens non-techniques (le RFC cite la régulation, ce qui n'est pas facilement accepté par les libertariens, même si ceux-ci ne sont pas plus nombreux à l'IETF qu'ailleurs).

Quatrième sujet, la sécurité. Traditionnellement, le modèle de menace de l'Internet (RFC 3552 mais aussi RFC 7258) est que tout ce qui est entre les deux machines qui communiquent peut être un ennemi. Cela implique notamment le choix du chiffrement de bout en bout. Toutefois, ce modèle de menace ne marche pas si c'est l'autre pair qui vous trahit. Ainsi, utiliser TLS quand vous parlez à Facebook vous protège contre des tiers mais pas contre Facebook lui-même. À l'heure où tant de communications en ligne sont médiées par des GAFA, c'est un point à prendre en considération. (Attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain ; le chiffrement de bout en bout reste nécessaire, mais n'est pas suffisant. Certains FAI remettent en cause le modèle de menace traditionnel pour combattre ou restreindre le chiffrement, en faisant comme si les GAFA étaient les seuls à faire de la surveillance.) Les participants à l'atelier sont plutôt tombés d'accord sur la nécessité de faire évoluer le modèle de menace mais il faudra veiller à ce que ne soit pas un prétexte pour relativiser l'importance du chiffrement, qui reste indispensable. À noter une autre limite d'un modèle de menace qui ne mentionnerait que les tiers situés sur le trajet : non seulement la partie distante (par exemple Facebook) peut être une menace, mais votre propre machine peut vous trahir, par exemple si vous n'utilisez pas du logiciel libre.

Enfin, cinquième et dernier sujet, le futur. L'IETF n'a pas de pouvoir contraignant sur les auteurs de logiciels, sur les opérateurs ou sur les utilisateurs (et heureusement). Elle ne peut agir que via ses normes. Par exemple, pour l'Internet des Objets, le RFC 8520 permet davantage d'ouverture dans la description des utilisations qu'un objet fera du réseau. Outre la production de bonnes normes, l'IETF peut être disponible quand on a besoin d'elle, par exemple comme réserve de connaissance et d'expertise.

La conclusion du RFC (section 5) indique que le problème est complexe, notamment en raison de la variété des parties prenantes : tout le monde n'est pas d'accord sur les problèmes, et encore moins sur les solutions. (Il n'existe pas de « communauté Internet », à part dans des discours politiciens.) D'autre part, certains des problèmes n'ont pas de solution évidente. Le RFC cite ainsi les dDoS, ou le spam. Cette absence de solution satisfaisante peut mener à déployer des « solutions » qui ont un rôle négatif. Le RFC note ainsi à juste titre que l'absence d'une solution de paiement en ligne correcte (anonyme, simple, bon marché, reposant sur des normes ouvertes, etc) pousse à faire dépendre la rémunération des créateurs de la publicité, avec toutes ses conséquences néfastes. Et l'Internet fait face à de nombreux autres défis stratégiques, comme la non-participation des utilisateurs aux questions qui les concernent, ou comme la délégation de décisions à des logiciels, par exemple le navigateur Web.

On l'a dit, la conclusion est que l'IETF doit se focaliser sur ce qu'elle sait faire et bien faire, la production de normes. Cela implique :

- Travailler sur une mise à jour du modèle de menace cité plus haut,

- Réfléchir aux mesures qui peuvent être prises pour limiter la centralisation,

- Mieux documenter les principes architecturaux de l'Internet, notamment le principe de bout en bout,

- Travailler sur les systèmes de réputation (cf. RFC 7070),

- Etc.

Un autre compte-rendu de cet atelier, mais très personnel, avait été fait par Geoff Huston.

L'article seul

RFC 8978: Reaction of Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) to Flash-Renumbering Events

Date de publication du RFC : Mars 2021

Auteur(s) du RFC : F. Gont (SI6 Networks), J. Zorz (6connect), R. Patterson (Sky UK)

Pour information

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF v6ops

Première rédaction de cet article le 11 mars 2021

Au moment où je commençais à écrire cet article, mon FAI a trouvé drôle de changer le préfixe IPv6 attribué à mon réseau à la maison. Cela a parfaitement illustré le problème que décrit ce RFC : comment réagissent les machines IPv6 qui ont obtenu une adresse dynamique lors d'une rénumérotation brutale et sans avertissement ? En résumé : ça ne se passe pas toujours bien.

Posons le problème. Notre RFC se concentre sur le cas des machines qui ont obtenu une adresse par le système SLAAC (StateLess Address AutoConfiguration), normalisé dans le RFC 4862. Le routeur émet des messages RA (Router Advertisement) qui indiquent quel est le préfixe d'adresses IP utilisé sur le réseau local. Les machines vont alors prendre une adresse dans ce préfixe, tester qu'elle n'est pas déjà utilisée et c'est parti. Le routeur n'a pas besoin de mémoriser quelles adresses sont utilisées, d'où le terme de « sans état ». L'information distribuée par ces RA a une durée de vie, qui peut être de plusieurs jours, voire davantage.